Già in epoca romana le aree oggi vocate all’Aglianico erano note per i loro vini di pregio. Il celebre Falernum, citato da Orazio, Marziale e Plinio il Vecchio, proveniva dalle pendici del Monte Massico, tra l’attuale Caserta e il confine con il Lazio, e molti studiosi ritengono che fosse prodotto, almeno in parte, da progenitori diretti dell’attuale vitigno. Con la decadenza dell’Impero e le invasioni barbariche, la coltivazione della vite conobbe un periodo di stasi, ma venne mantenuta nei monasteri benedettini e cistercensi, che contribuirono a preservare la varietà fino al Medioevo. Nel Rinascimento, il vino di Aglianico veniva servito sulle tavole nobili napoletane e citato nei trattati agronomici come uno dei migliori d’Italia. La sua fama rimase alta nei secoli successivi, e la varietà si adattò progressivamente ai terreni vulcanici e collinari del Meridione, trovando in Campania e Basilicata il suo habitat ideale.

Geograficamente, l’Aglianico si radica in territori contraddistinti da un clima continentale-mediterraneo, con estati calde e asciutte e inverni rigidi, mitigati dalle altitudini e dall’influenza dei rilievi appenninici. L’interazione con i suoli di origine vulcanica e tufacea — in particolare nell’area dell’Irpinia e del Vulture — ha contribuito a definire vini di grande complessità e personalità. Culturale e identitario, il vitigno è divenuto nel tempo il simbolo della viticoltura dell’Italia meridionale, capace di rappresentare con rigore e profondità la rinascita enologica del Sud. La sua importanza è tale da essere riconosciuta come uno dei pochi vitigni italiani con più denominazioni di origine controllata e garantita dedicate, e da costituire una base fondamentale per la ricerca genetica e clonale condotta negli ultimi decenni nel Mezzogiorno vitivinicolo.

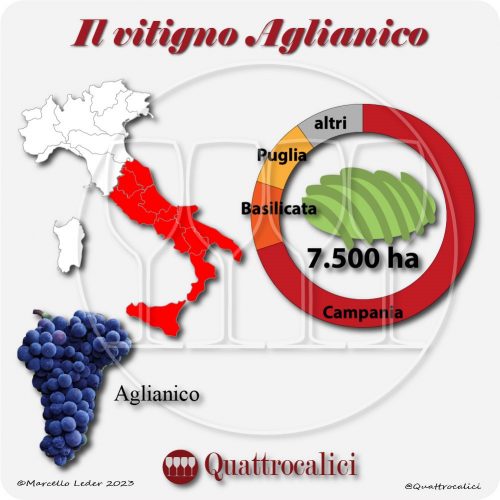

Zone di coltivazione in Italia e nel mondo

Il cuore produttivo dell’Aglianico si trova in Campania e Basilicata, dove raggiunge le sue espressioni più celebri. In Campania, è protagonista assoluto della DOCG Taurasi, nella provincia di Avellino, dove prospera su suoli vulcanici e argillosi a un’altitudine compresa tra 350 e 600 metri. Altre importanti aree di coltivazione sono il Taburno nel Beneventano e il Cilento, dove il vitigno assume sfumature più fruttate e immediate. In Basilicata, il Monte Vulture — un antico vulcano spento — ospita la DOCG Aglianico del Vulture Superiore, dove le caratteristiche geologiche e climatiche determinano vini di profonda struttura e spiccata mineralità. Altri areali di rilievo si trovano in Puglia, nel nord della regione, e in Molise, mentre piccole superfici sono segnalate anche in Calabria. All’estero, la presenza dell’Aglianico è ancora marginale, ma crescente: in California, Australia e Argentina si conducono sperimentazioni che confermano la sua capacità di adattarsi a climi caldi senza perdere acidità e complessità aromatica.

Caratteristiche ampelografiche

Il vitigno si presenta vigoroso, a portamento semi-eretto, con tralci robusti e internodi corti. Le foglie sono di dimensioni medio-grandi, orbicolari o trilobate, di colore verde intenso e con superficie liscia o leggermente bollosa. Il grappolo è compatto, di forma conico-piramidale, spesso con un’ala laterale, e gli acini sono piccoli o medi, di forma sferoidale, con buccia spessa e consistente. L’Aglianico germoglia precocemente e matura tardi — spesso oltre la metà di ottobre — rendendolo una varietà esigente in termini di luce e calore. Le bacche possiedono un alto contenuto di antociani e tannini, responsabili dell’intenso colore rubino e della notevole longevità dei vini. La grande variabilità clonale ha consentito di selezionare biotipi più equilibrati e adatti a diversi contesti pedoclimatici, pur mantenendo l’identità genetica originaria.

Caratteristiche colturali e agronomiche

L’Aglianico si adatta perfettamente ai suoli vulcanici, calcarei o argillosi, purché ben drenati e poveri in sostanza organica. Richiede potature accurate per limitare la produzione e favorire la concentrazione dei composti fenolici. Le migliori rese qualitative si ottengono con impianti a media densità e forme di allevamento tradizionali come il cordone speronato o il guyot. È una varietà che beneficia di escursioni termiche marcate, capaci di mantenere elevata l’acidità e preservare gli aromi. Moderatamente sensibile all’oidio e alla botrite, resiste bene alla siccità, ma teme gli eccessi di umidità. La maturazione fenolica lenta e completa conferisce alle uve un equilibrio ideale tra zuccheri, acidi e polifenoli, condizione indispensabile per la produzione di vini strutturati e longevi.

Caratteristiche enologiche del vitigno

Le uve di Aglianico sono tra le più ricche di polifenoli nel panorama viticolo italiano, con un elevato contenuto di tannini e antociani che conferiscono ai vini profondità cromatica e potenziale d’invecchiamento. L’acidità naturale sostenuta permette di realizzare vini equilibrati anche in zone calde, mentre la vinificazione richiede tempi di macerazione prolungati per estrarre pienamente il corredo fenolico. Il lungo affinamento in legno, spesso in botti grandi di rovere, consente di ammorbidire la trama tannica e di sviluppare una complessità aromatica fatta di spezie, frutta matura e note terrose. Nei processi più moderni si adottano anche vinificazioni parzialmente in acciaio o anfore, volte a preservare la componente fruttata e floreale. L’Aglianico può così esprimersi in vini potenti e austeri oppure in versioni più eleganti e contemporanee, a seconda delle scelte enologiche e del terroir di provenienza.

Caratteristiche organolettiche dei vini

I vini da Aglianico presentano un colore rosso rubino intenso con riflessi granato e una straordinaria concentrazione visiva. Al naso si distinguono profumi di amarena, prugna, mora, accompagnati da sentori di tabacco, cuoio, cacao e spezie dolci, che si evolvono con il tempo in note balsamiche e minerali. In bocca sono vini strutturati, con tannini fitti ma eleganti e una viva acidità che ne sostiene l’equilibrio. La persistenza è lunga, con ritorni di frutta scura, grafite e liquirizia. Le versioni giovani mostrano potenza e verticalità, mentre le riserve, dopo lunghi affinamenti, esprimono armonia, complessità e profondità paragonabili ai grandi rossi piemontesi. La longevità può superare facilmente i vent’anni, rendendo l’Aglianico uno dei vini italiani più capaci di raccontare il tempo e il territorio da cui nasce.