Albert Seibel nacque nel 1844 a Pont-d’Aubenas, presso Aubenas, nell’Ardèche, da genitori tedeschi.

Albert Seibel: l’uomo che volle salvare la vite europea

Nel cuore della crisi più devastante mai conosciuta dalla viticoltura europea – l’epidemia fillosserica della seconda metà dell’Ottocento – emerse una figura poco convenzionale, ma destinata a cambiare profondamente il futuro della vite: Albert Seibel. Medico di formazione, agronomo per passione e genetista ante litteram, fu il primo a sviluppare un programma sistematico di creazione di ibridi interspecifici tra Vitis vinifera e specie americane, con l’obiettivo di unire resistenza e qualità. Oggi, a distanza di oltre un secolo, la sua opera è ancora oggetto di studio, rivalutazione e – in alcuni ambiti – di rinnovata applicazione.

Una vocazione agricola nata dalla catastrofe

Albert Seibel nacque nel 1844 ad Aubenas, in Ardèche, una regione francese già fortemente legata alla coltivazione della vite. Dopo essersi laureato in medicina, scelse di dedicarsi all’agricoltura, spinto dalla crescente emergenza fitosanitaria che stava colpendo i vigneti europei. L’arrivo della fillossera della vite (Daktulosphaira vitifoliae), insetto parassita proveniente dal Nord America, stava rapidamente devastando l’intero patrimonio viticolo dell’Europa continentale, portando alla morte milioni di ceppi di Vitis vinifera. Seibel intuì che la soluzione non poteva essere semplicemente meccanica o chimica, ma doveva passare da una trasformazione genetica delle piante coltivate.

L’idea rivoluzionaria: incrociare la vite europea con specie americane

Tra il 1875 e il 1910, Seibel intraprese un lavoro pionieristico di incrocio tra Vitis vinifera e varie specie americane come V. labrusca, V. riparia, V. rupestris e V. aestivalis, cercando di combinare la resistenza naturale di queste ultime alla fillossera con le qualità organolettiche e produttive della vite europea. Le sue selezioni, frutto di un lavoro empirico ma straordinariamente metodico, portarono alla creazione di oltre 16.000 incroci, di cui circa 500 furono catalogati, numerati e selezionati per l’uso in viticoltura.

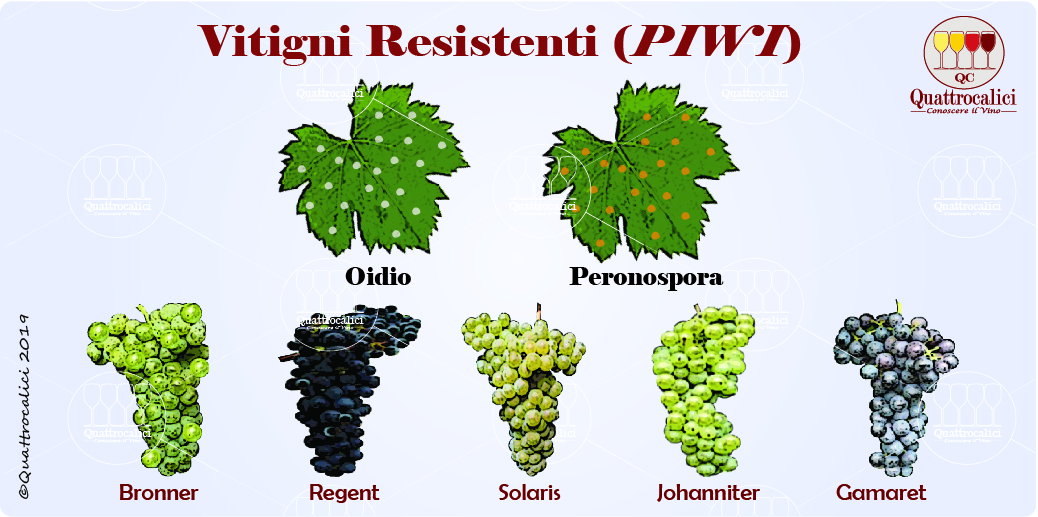

Questi ibridi furono presto noti come “ibridi Seibel”, identificati da sigle numeriche (es. Seibel 1, Seibel 1000, Seibel 4986), spesso associati anche a nomi commerciali o varietali (Aurore, Chancellor, Rougeon, ecc.). Il criterio principale di selezione era la resistenza alla fillossera, ma anche ad altre malattie crittogamiche come oidio e peronospora, con l’ambizione dichiarata di non sacrificare la qualità del vino.

Caratteristiche agronomiche ed enologiche

Gli ibridi Seibel si distinguevano per:

- Notevole rusticità, adattandosi bene a climi freddi, umidi o marginali;

- Alta produttività, con rese elevate e costanti;

- Resistenza alle malattie, con minore necessità di trattamenti chimici;

- Maturazione precoce, utile nei climi settentrionali.

Tuttavia, sotto il profilo enologico, molti ibridi presentavano limiti oggettivi: aromi a volte spinti verso sentori foxé (tipici della labrusca), acidità squilibrata, minor finezza rispetto ai vitigni di pura vinifera. In alcuni casi, si riscontravano anche composti aromatici indesiderati come metil-antranilato e etil-fenoli, fattori che ne hanno ostacolato l’impiego nei vini a denominazione.

Una diffusione ampia, ma controversa

Nel primo Novecento, gli ibridi Seibel furono ampiamente diffusi in Francia, Germania, Svizzera, Austria, Paesi dell’Est Europa, Stati Uniti e Canada. In molte zone rurali europee, specie in regioni montane o di difficile accesso, rappresentarono l’unica via praticabile per continuare a produrre vino, sia per il consumo familiare che per la vendita locale.

Tuttavia, a partire dalla metà del Novecento, le politiche viticole europee cominciarono a restringere o vietare l’uso di ibridi interspecifici per la produzione di vini a denominazione, spingendo al ritorno delle varietà tradizionali innestate su portainnesti americani. Gli ibridi furono spesso associati a una viticoltura “povera”, di bassa qualità, non degna della cultura enologica europea.

L’eredità di Seibel nella viticoltura contemporanea

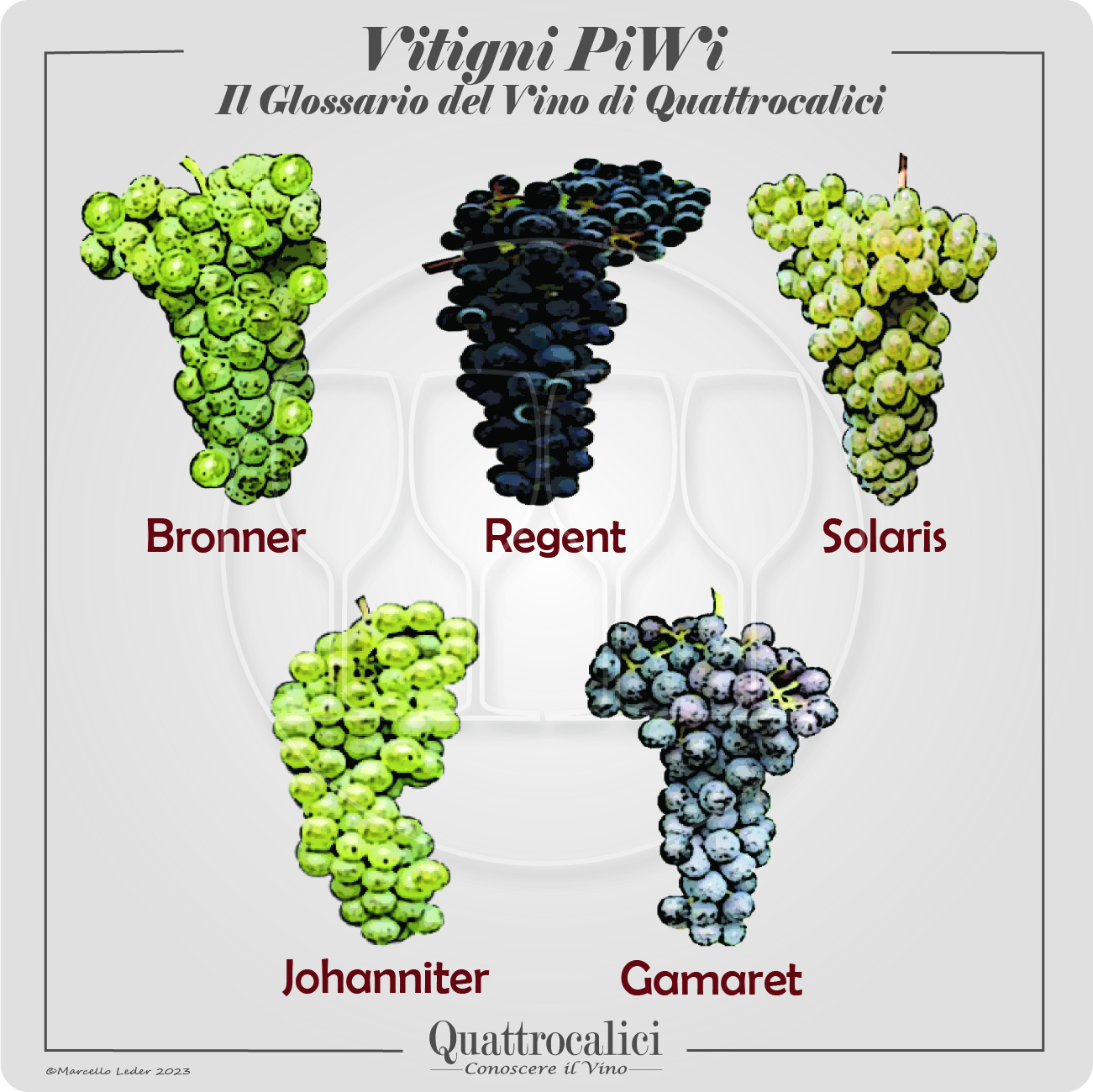

Oggi, il nome di Albert Seibel è tornato al centro dell’attenzione, grazie al rinnovato interesse verso i vitigni PIWI (dal tedesco pilzwiderstandsfähig, “resistenti ai funghi”), frutto di selezioni genetiche avanzate ma con lo stesso obiettivo originario: ottenere viti resilienti, sostenibili e capaci di ridurre l’uso di fitofarmaci. Molti PIWI moderni (es. Regent, Solaris, Cabernet blanc) discendono direttamente o indirettamente dagli ibridi Seibel, che costituiscono quindi una base genetica imprescindibile per la nuova viticoltura “green”.

In un’epoca segnata dal cambiamento climatico, dalla necessità di ridurre gli input chimici e dal desiderio di riscoprire varietà alternative, la figura di Albert Seibel appare oggi più moderna che mai. La sua capacità di osservare, incrociare e selezionare varietà resistenti senza rinunciare alla qualità rappresenta un esempio di innovazione agronomica ante litteram, guidata dalla necessità ma orientata alla visione.