Le Origini: L’Epoca Romana

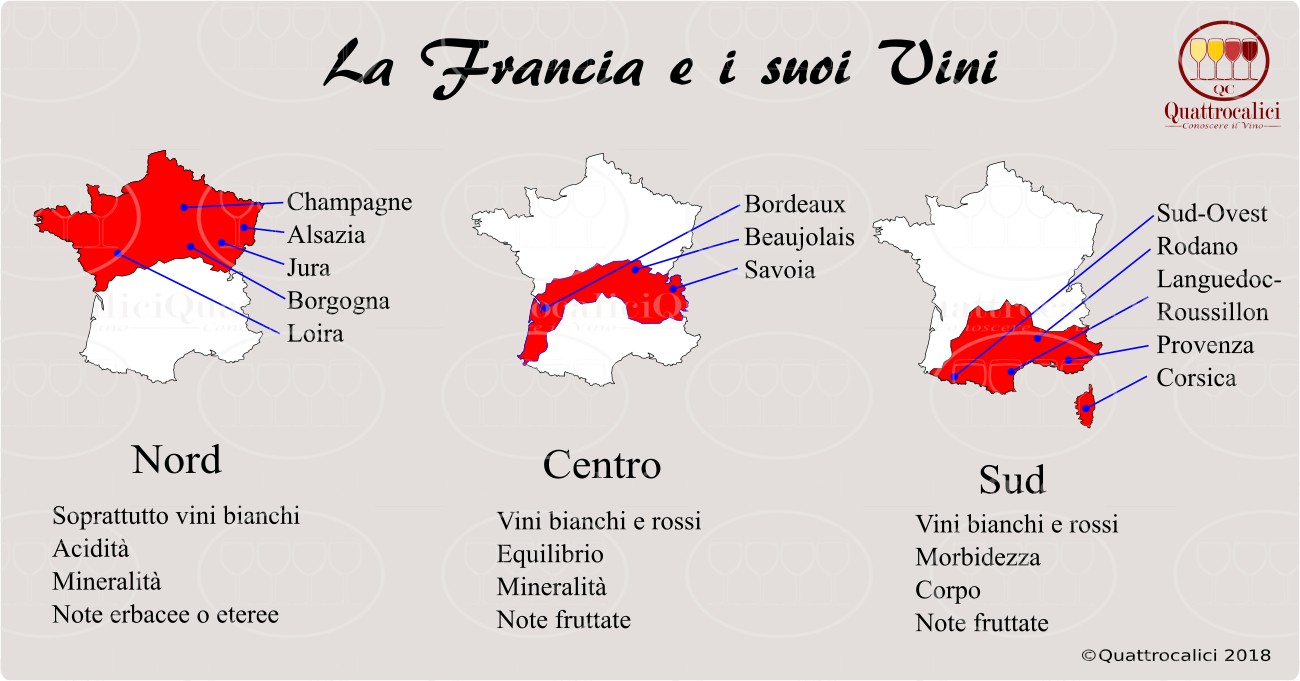

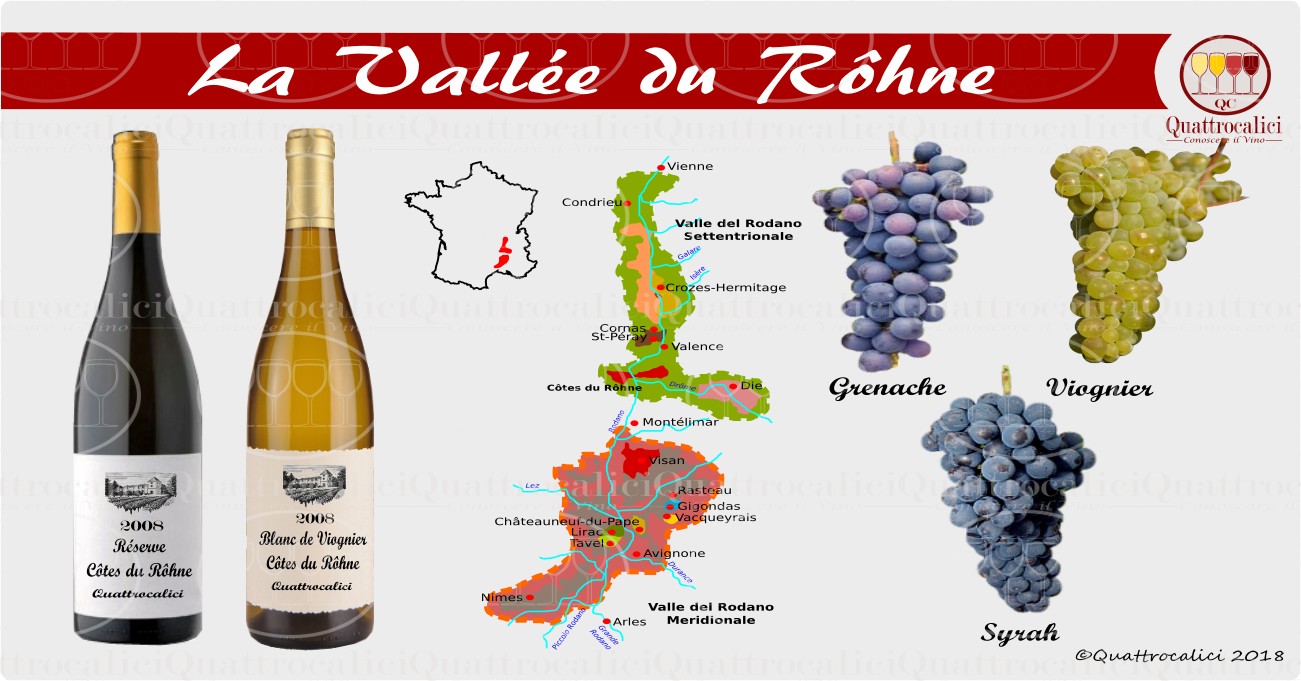

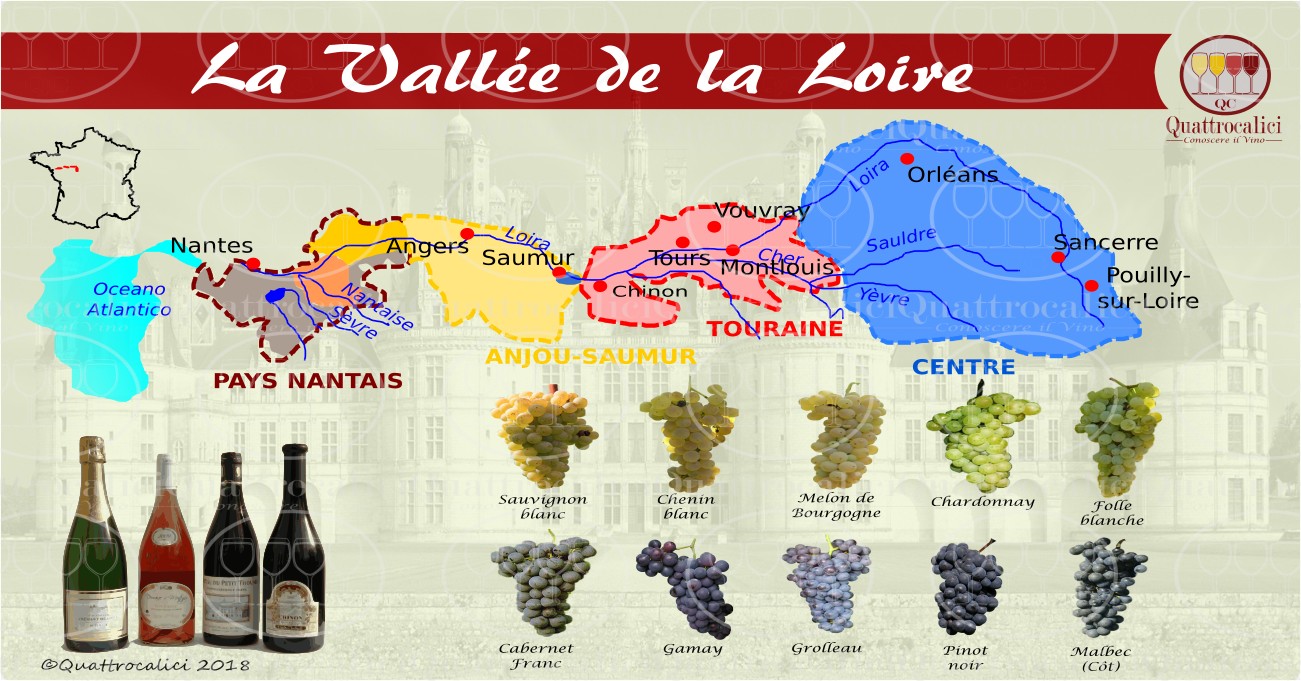

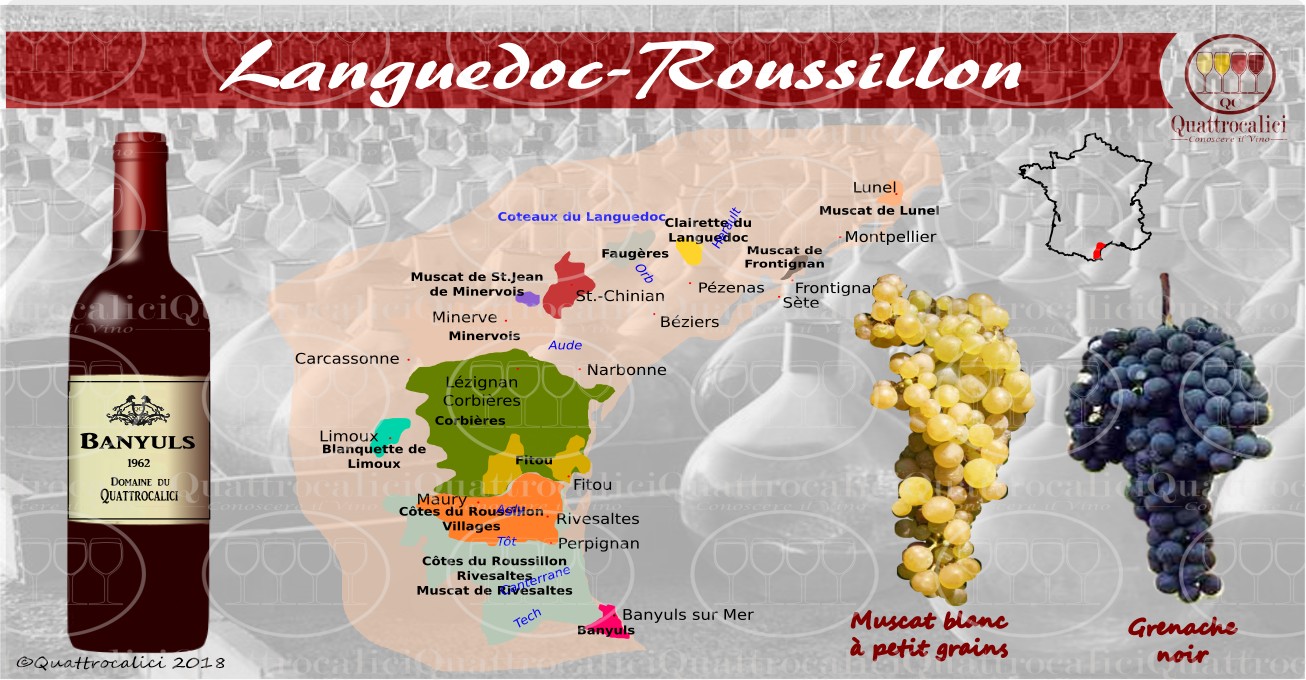

La viticoltura in Francia affonda le sue radici nell’epoca romana. Già prima della conquista della Gallia (I secolo a.C.), la vite era presente in alcune regioni, ma furono i Romani a strutturare la viticoltura secondo modelli razionali e produttivi. Le prime piantagioni documentate risalgono alla Narbonense (attuale Languedoc-Roussillon e Provenza), grazie alla vicinanza con le colonie greche di Massalia (Marsiglia). La vite si diffuse rapidamente lungo il Rodano fino alla Borgogna e alla valle della Loira, sfruttando le vie di comunicazione fluviali.

Nel Bordolese, l’introduzione della vite avvenne più tardi, grazie ai commerci con la Britannia, mentre la Champagne vide un’espansione tardiva, condizionata dal clima più freddo. La Gallia vinaria si specializzò in diverse tipologie di produzione, con vini rossi robusti nel Sud e vini più leggeri nelle zone settentrionali. Le leggi romane regolarizzarono la produzione, vietando, per esempio, la viticoltura nelle province più settentrionali per evitare la concorrenza con i vini della penisola italica.

Il Medioevo: Il Ruolo della Chiesa e la Nascita delle Zone Vitivinicole

Con la caduta dell’Impero Romano, il vino rimase un prodotto fondamentale, ma la produzione si frammentò. Furono i monasteri a preservare e sviluppare la viticoltura: i monaci benedettini e cistercensi ebbero un ruolo determinante nel selezionare i migliori terroir e nel perfezionare le tecniche di vinificazione.

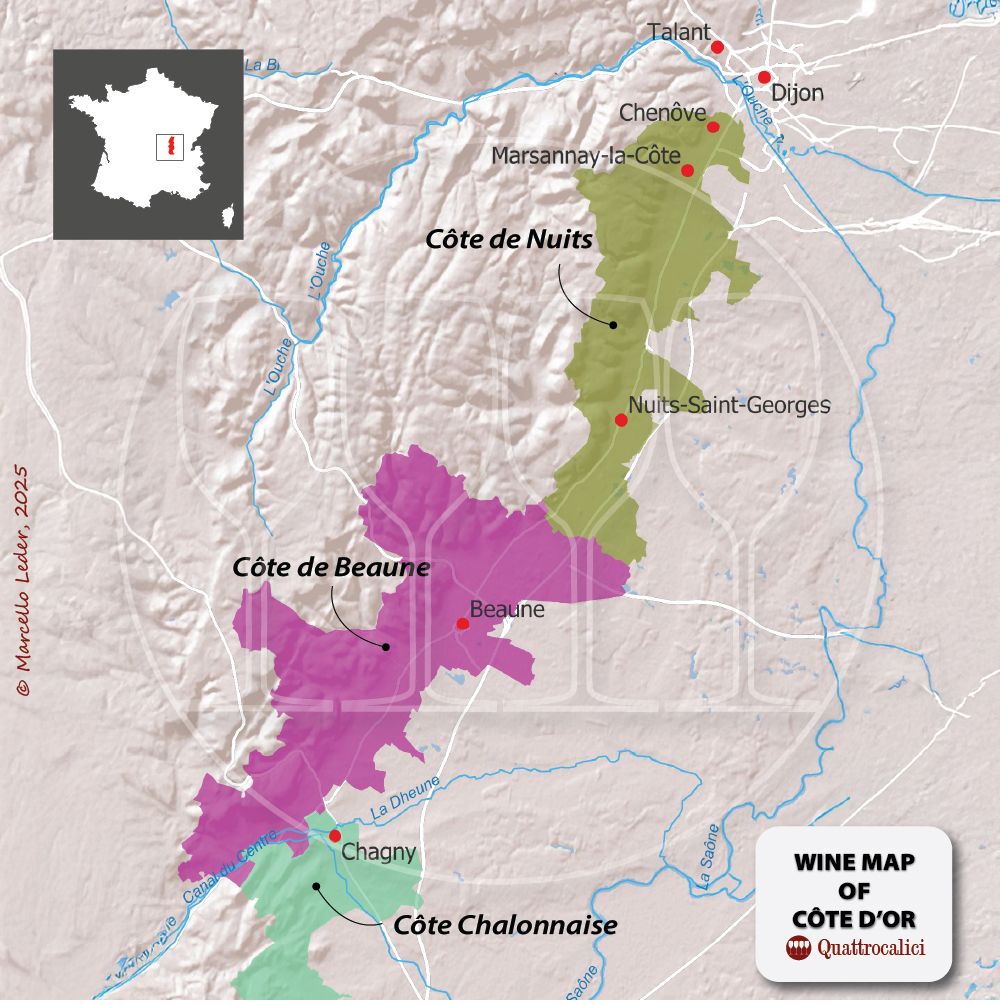

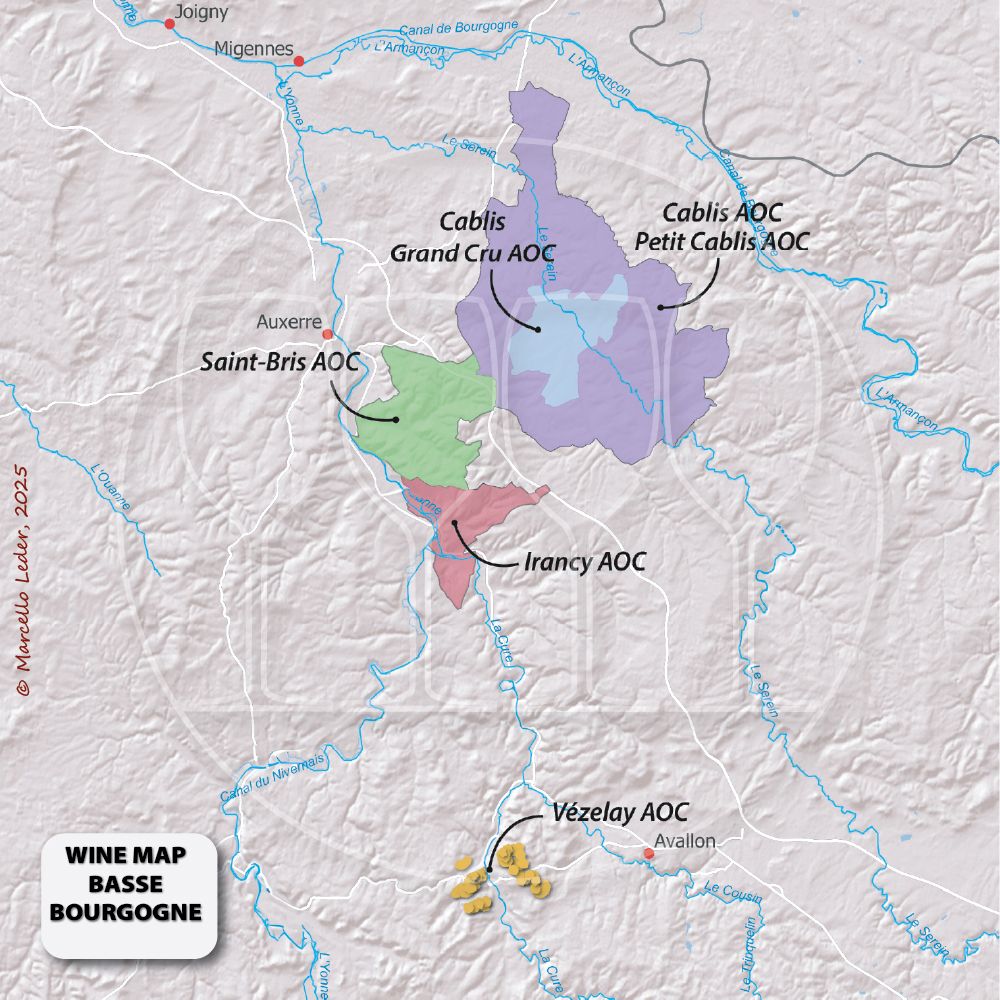

- In Borgogna, l’abbazia di Cluny (fondata nel 910) e poi quella di Cîteaux (1098) furono all’origine dell’accurata delimitazione dei vigneti, creando una gerarchizzazione basata sulla qualità del suolo che anticipa l’attuale sistema di classificazione dei climats.

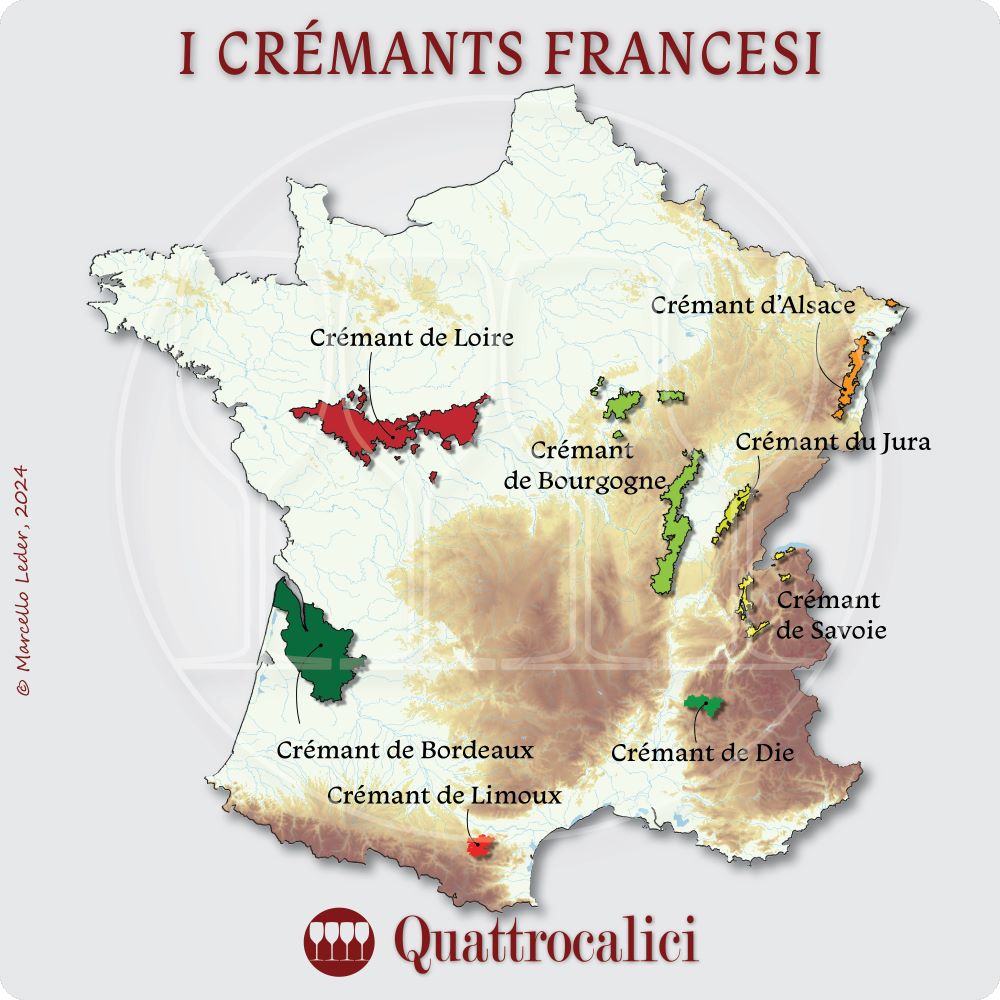

- Nella Champagne, l’evoluzione della vinificazione e il commercio con le Fiandre portarono alla progressiva affermazione dei vini bianchi leggeri, che in epoca moderna sarebbero diventati spumanti.

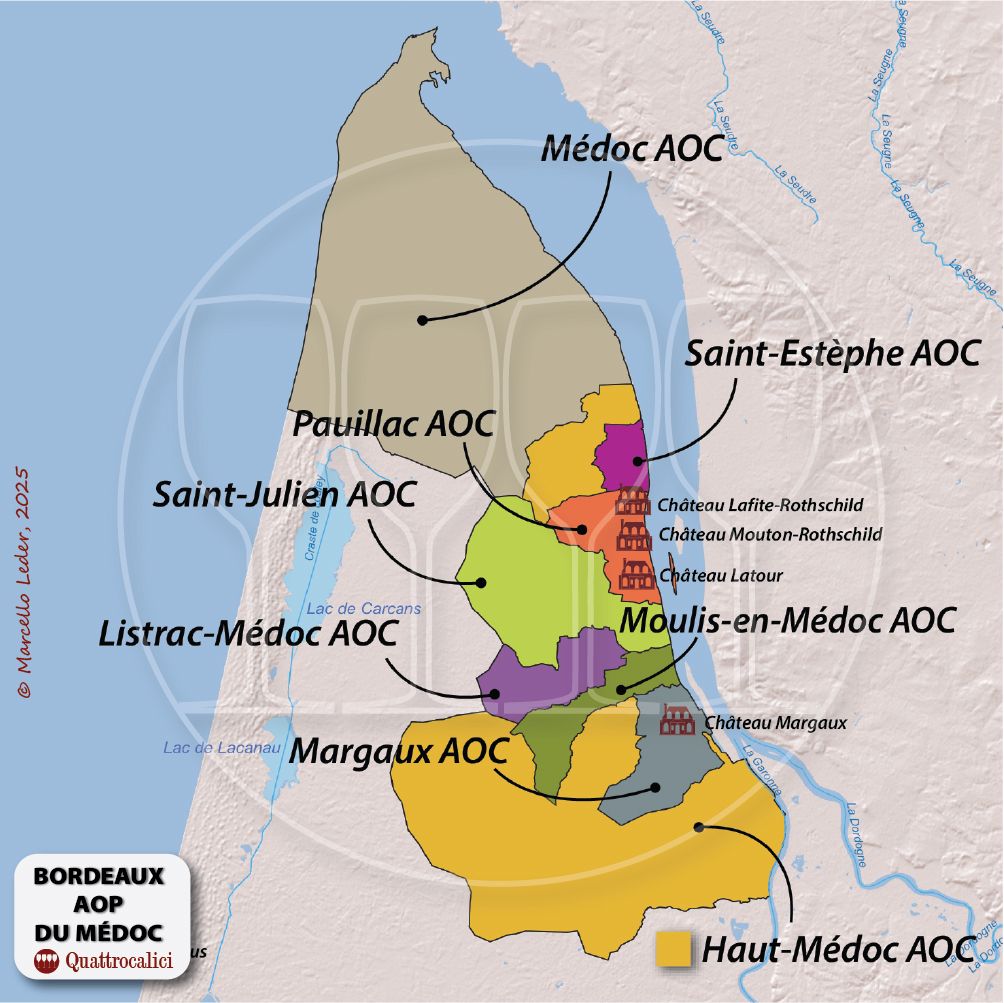

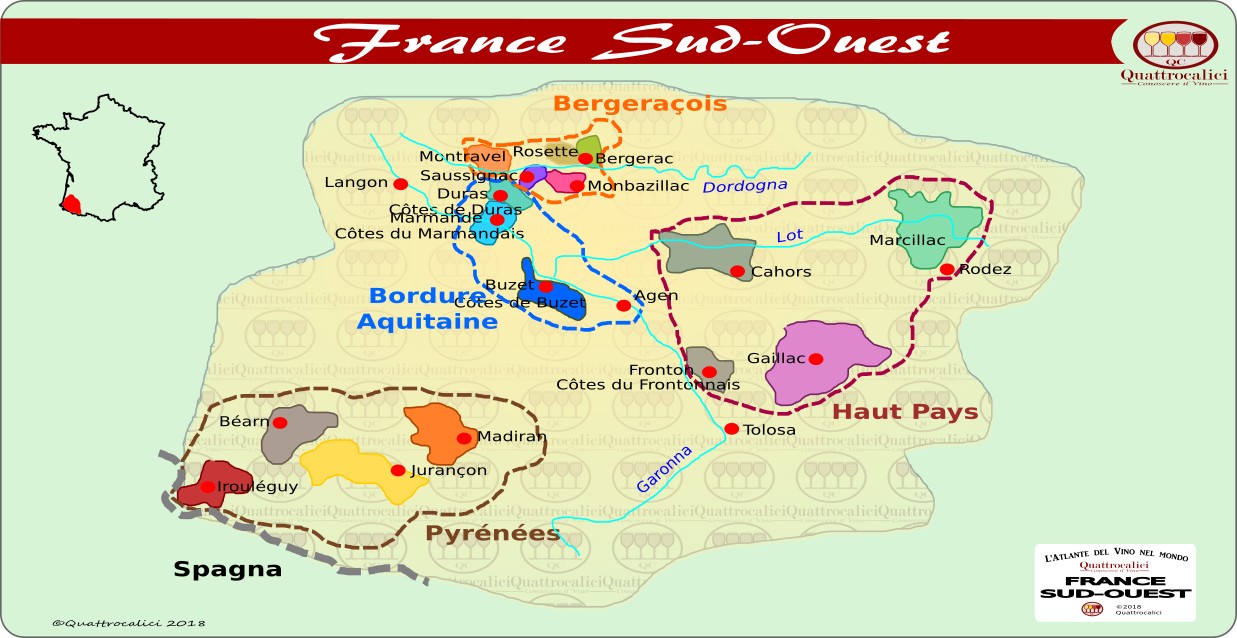

- Nel Bordolese, i commerci con l’Inghilterra, rafforzati dal matrimonio tra Eleonora d’Aquitania e il re Enrico II d’Inghilterra (1152), favorirono lo sviluppo del commercio dei vini di Graves e Saint-Émilion.

Durante il Medioevo, la viticoltura francese si consolidò nelle principali aree che ancora oggi definiscono il paesaggio enologico nazionale. I mercati del vino si strutturarono intorno alle grandi città e ai porti, con Parigi che divenne un epicentro per la distribuzione.

Il Rinascimento: La Differenziazione dei Vini e la Crescita del Commercio

L’epoca rinascimentale segnò l’inizio di una maggiore specializzazione nella produzione vinicola. Le regioni vitivinicole iniziarono a caratterizzarsi per specificità enologiche più definite:

- Borgogna si affermò come regione di eccellenza per i vini rossi da Pinot Noir e i bianchi da Chardonnay.

- Champagne sviluppò vini effervescenti grazie alla combinazione tra il clima freddo e la conservazione in bottiglia.

- Bordeaux, attraverso il commercio con l’Inghilterra e i Paesi Bassi, divenne un polo di esportazione per i vini rossi di lunga conservazione.

Parallelamente, il vino cominciò a diventare un simbolo di prestigio, con le corti europee che contribuivano alla reputazione di alcune denominazioni. La Francia stabilì così le basi per il concetto moderno di terroir, con una netta distinzione tra i diversi vigneti.

La Rivoluzione Francese e l’Epoca Napoleonica

La Rivoluzione Francese (1789) portò a un cambiamento radicale della struttura vitivinicola. Le terre vitate appartenenti alla Chiesa e alla nobiltà vennero confiscate e vendute a piccoli proprietari. Questo frazionamento influenzò in modo duraturo la Borgogna, dove i vigneti vennero divisi tra numerosi proprietari, mentre nel Bordolese, dove prevaleva un sistema di grandi proprietà, la struttura produttiva rimase più solida.

Napoleone Bonaparte introdusse il Codice Napoleonico, che imponeva la divisione ereditaria delle terre, frammentando ulteriormente i vigneti, specialmente in Borgogna. Tuttavia, la stabilità politica e il rafforzamento del commercio internazionale favorirono l’esportazione dei vini francesi, con Bordeaux che si affermò come il principale centro di riferimento per i mercati britannico e americano.

L’Età Moderna: La Fillossera e la Ricostruzione

La seconda metà del XIX secolo fu segnata dalla catastrofe della fillossera. Introdotto accidentalmente dall’America, il parassita devastò le vigne francesi a partire dagli anni 1860, causando il più grande disastro della viticoltura europea. La soluzione fu trovata innestando i vitigni autoctoni su portainnesti americani resistenti al parassita, un processo che rivoluzionò la viticoltura globale.

Nel frattempo, l’industrializzazione e il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie facilitarono la distribuzione del vino in tutta Europa. Tuttavia, la crisi aveva evidenziato la necessità di proteggere la qualità e l’autenticità del vino, ponendo le basi per le future denominazioni di origine.

Il Periodo Post-Fillosserico e la Nascita delle AOC

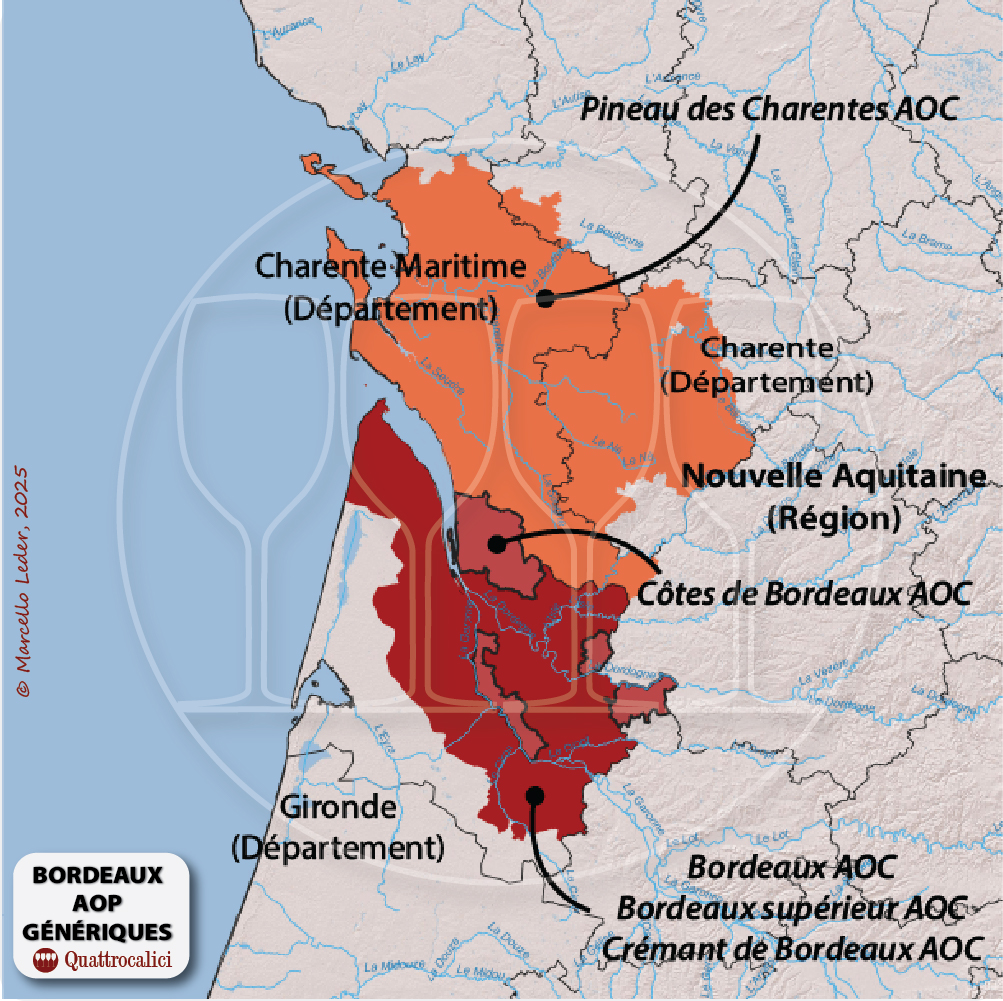

Il XX secolo vide la definitiva regolamentazione del settore vinicolo. Nel 1935 fu creato il sistema delle Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), grazie al lavoro del giurista Joseph Capus. Questo sistema garantì la protezione delle denominazioni vinicole francesi, codificando i criteri di produzione e le aree geografiche specifiche. Regioni come Borgogna, Bordeaux, Champagne e la Valle del Rodano consolidarono la loro fama internazionale.

Durante il secondo dopoguerra, la viticoltura francese si modernizzò ulteriormente, adottando tecniche di vinificazione più scientifiche e migliorando il marketing e la distribuzione. Negli anni ‘70 e ‘80, la concorrenza dei vini del Nuovo Mondo (California, Australia, Cile) spinse i produttori francesi a ridefinire le strategie produttive, con un ritorno alla valorizzazione dei terroirs e una crescente attenzione alla qualità.

Oggi la Francia rimane il riferimento assoluto nel mondo del vino, con una viticoltura che fonde tradizione e innovazione, garantendo la produzione di alcuni dei vini più prestigiosi e longevi del pianeta.