L’identità genetica del Biancame è stata oggetto di numerosi studi: analisi del DNA hanno dimostrato una stretta parentela con il Trebbiano Toscano e con altre varietà dell’Italia centrale, suggerendo un’origine comune nel grande gruppo dei vitigni “trebbiani” diffusi lungo l’Appennino. Tuttavia, il Biancame mantiene una sua personalità distinta, più fine e fresca, legata ai suoli calcareo-marnosi e al clima ventilato dell’Adriatico. È un vitigno di antica tradizione contadina, sopravvissuto nei secoli grazie alla sua adattabilità e alla costanza produttiva, ma oggi rivalutato per la capacità di esprimere vini eleganti, sottili e di autentica tipicità territoriale.

Dal punto di vista storico e culturale, il Biancame rappresenta un simbolo della viticoltura marchigiana settentrionale: un’uva che ha accompagnato la vita rurale delle valli del Metauro e del Foglia, spesso vinificata in purezza ma anche in taglio con il Verdicchio o il Trebbiano. I suoi vini, tradizionalmente semplici e beverini, sono oggi interpretati con maggiore ambizione, dando origine a bianchi di sorprendente finezza aromatica e longevità. La riscoperta del Biancame si inserisce nel movimento più ampio di valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani, e ne fa una varietà chiave per comprendere la storia e l’identità enologica delle Marche settentrionali e della Romagna collinare.

Zone di coltivazione

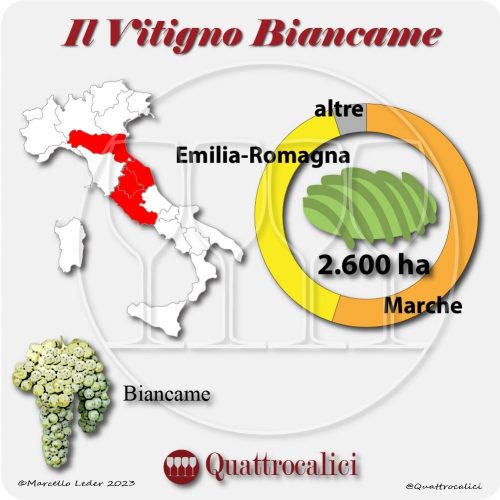

Il principale areale di coltivazione del Biancame è situato nelle Marche settentrionali, in particolare nella provincia di Pesaro-Urbino, lungo la valle del Metauro, dove è protagonista della denominazione Bianchello del Metauro DOC. È coltivato anche nelle colline tra Fano e Pergola, e si estende verso sud fino all’area di Jesi, dove si trova talvolta in assemblaggio con il Verdicchio. In Romagna è presente soprattutto nella provincia di Forlì-Cesena, dove viene talvolta confuso con il Trebbiano romagnolo o utilizzato per vini IGT. In passato era coltivato anche in Umbria e nel nord delle Marche in forma promiscua.

Il vitigno predilige terreni calcareo-argillosi, freschi e ben drenati, situati tra i 100 e i 300 metri di altitudine, e beneficia dell’influenza del mare Adriatico, che mitiga le temperature estive e favorisce la maturazione lenta e regolare delle uve. Oggi la superficie vitata complessiva del Biancame si aggira intorno ai 500 ettari, ma il suo ruolo nella produzione di vini territoriali di qualità è in crescita costante.

Caratteristiche ampelografiche

La pianta di Biancame è di vigoria medio-elevata, con portamento semieretto e tralci piuttosto flessibili. Le foglie sono di medie dimensioni, orbicolari o trilobate, con lembo verde chiaro e margine regolarmente dentato. Il grappolo è medio o medio-grande, di forma conico-cilindrica, compatto o mediamente compatto, con una o due ali. Gli acini sono medio-piccoli, sferici, con buccia sottile ma resistente, di colore giallo verdognolo con riflessi dorati alla piena maturazione. La polpa è succosa, di sapore dolce e neutro. Il vitigno germoglia in epoca media e matura nella seconda metà di settembre, con una produttività costante e regolare. Si distingue per una buona acidità naturale e per una resa in mosto elevata, caratteristiche che lo rendono adatto sia alla produzione di vini giovani e freschi, sia a vinificazioni più complesse con breve affinamento.

Caratteristiche colturali e agronomiche

Il Biancame si adatta bene ai suoli collinari calcarei e argillosi delle Marche, con preferenza per esposizioni ventilate e soleggiate. È un vitigno rustico e resistente, che tollera bene la siccità e le variazioni termiche, pur essendo leggermente sensibile all’oidio e alla botrite nelle annate molto umide. Le forme di allevamento più diffuse sono il guyot e il cordone speronato, con potature medio-corte che consentono di contenere la vigoria e migliorare la qualità delle uve. Le rese possono superare i 100 quintali per ettaro, ma i migliori risultati qualitativi si ottengono con rese ridotte a 70–80 q/ha. È un vitigno di grande adattabilità, che può essere coltivato con successo anche in sistemi biologici o a basso impatto, grazie alla sua rusticità e all’ottima resistenza ai climi collinari marini.

Caratteristiche enologiche del vitigno

Le uve di Biancame producono mosti di buon tenore zuccherino e con acidità elevata, caratteristiche ideali per vini bianchi secchi e freschi. La vinificazione avviene generalmente in acciaio inox a temperatura controllata, per preservare la purezza aromatica e la freschezza gustativa. In alcune versioni si sperimentano brevi macerazioni pellicolari o affinamenti sur lies per arricchire la struttura e la complessità. L’aromaticità è sobria e fine, dominata da note di mela verde, pera, fiori bianchi e agrumi, con lievi accenni minerali e di mandorla fresca. L’acidità vivace e la bassa gradazione alcolica naturale lo rendono ideale anche come base per spumanti metodo Charmat o come componente di assemblaggi per vini giovani e immediati. È un vitigno di grande equilibrio, capace di dare vini puliti, lineari e di grande versatilità gastronomica.

Caratteristiche organolettiche dei vini

I vini da Biancame si presentano di colore giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli. Al naso offrono profumi delicati di fiori di campo, agrumi, mela verde e mandorla, con leggere sfumature minerali. Al palato risultano freschi, sapidi e armonici, con acidità viva e corpo leggero o medio. Le versioni giovani sono fragranti e immediate, mentre quelle affinate in acciaio per alcuni mesi su fecce fini acquisiscono morbidezza e complessità, mantenendo però la tipica linearità gustativa. Il finale è secco, pulito e lievemente amarognolo, caratteristica che conferisce piacevole equilibrio e persistenza. I migliori Bianchelli del Metauro possono evolvere per 3–5 anni, sviluppando note di miele e pietra focaia.